Pia Burghardt, Studierende an der Hochschule Bremen

Beitrag aus dem Seminar „Quartiersforschung“ im Lehrgebiet „Theorie der Stadt“ an der School of Architecture Bremen, WiSe 2023/2024.

Für den Begriff Quartier gibt es zahlreiche unterschiedliche Definitionen, welche sich inhaltlich teils stark unterscheiden. Die Unterschiede sind besonders groß zwischen professioneller, subjektiver und sozialer Wahrnehmung. In der professionellen Dimension hat das Quartier noch eher einen räumlichen Umfang, während es aus der subjektiven Sicht der Bewohner:innen eine schwammige Größe wird. Im Folgenden wird der Versuch einer eigenen Definition gewagt, sowie eine Definition auf Grundlage von Publikationen des Bund Deutscher Architekten und Architektinnen (BDA) ermittelt. Abschließend werden diese Inhalte verglichen und zum Fokusthema soziale Ungerechtigkeit übergeleitet.

Definition „Quartier“

Das Quartier ist ein sozial-räumlicher Bestandteil einer Stadt. Die Bebauung und die öffentlichen und privaten Freiräume prägen den städtebaulichen Charakter des Quartiers.[1] Einflussfaktoren sind zudem die Lage im städtischen Kontext, die Nutzungsmischung und die Entstehungszeit.[2] Die Unterteilung der Stadt in Quartiere ermöglicht dezentrale soziale, politische und städtebauliche Handlungsebenen und gleichzeitig eine direkte Betroffenheit und Teilhabe der BewohnerInnen. Räumliche Abgrenzungen zu anderen Quartieren können mehr oder weniger stark wahrnehmbar sein. Vielmehr ist das Quartier durch unterschiedliche Wahrnehmungen von subjektiven, sozialen und professionellen Perspektiven, eine komplexe und unscharfe Bezugsgröße.[3]

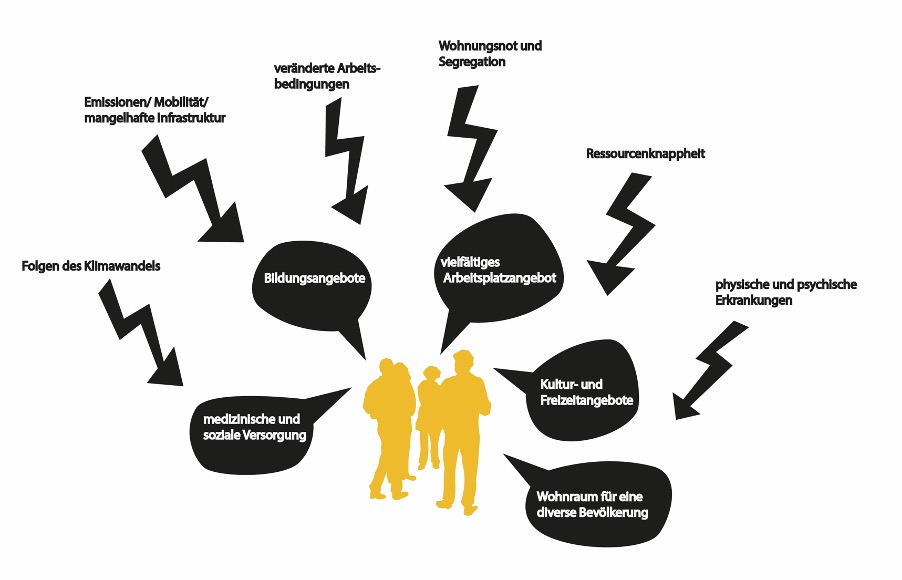

Durch eine charakteristische Bautypologie, markante Gebäude oder besondere Veranstaltungen bekommt das Quartier einen individuellen Wiedererkennungswert. Dadurch ergibt sich sowohl eine sichtbare als auch eine empfundene Unterscheidung von anderen Stadtvierteln.[4] Für die Bewohner:innen bildet das Quartier einen wichtigen Bezugs-, Handlungs- und Identifikationsort, dessen Gestaltung und Angebote einen hohen Einfluss auf ihre Lebensqualität haben. Daher sollte ein Quartier einen räumlichen Umgriff von elementaren Nutzungen bieten. Dafür muss seine Größe eine einfache Orientierung und unterschiedlich intensive Arten sozialer Beziehungen ermöglichen, aber auch Alltagsaktivitäten aller Alters- und Sozialgruppen in kurzer Distanz zulassen.[5]

Der Quartiersbegriff beim BDA

Der Bund Deutscher Architekten und Architektinnen (BDA) bietet in seiner Internetpräsenz keine direkte Definition des Begriffs „Quartier“. Jedoch werden Quartiere als eine geeignete Handlungsebene für integrale Planungskonzepte angesehen, weil sie „die Komplexität der Stadt und die Frage nach der Verantwortung in einem überschaubaren und lösbaren Maßstab abbilden”.[6] Aus diesem Grund möchte der BDA Probleme wie die Klimakrise oder soziale Fragen vermehrt auf der Quartiersebene angehen. Einen Vorteil sieht er darin, dass unterschiedliche Eigentümergruppen unmittelbar in Prozesse eingebunden werden und durch Partizipationsprogramme Akzeptanz und Engagement der Bewohner:innen gefördert werden können.[7] Der Quartiersansatz bietet außerdem ökonomische Vorteile, zum Beispiel bei Sanierungskonzepten durch Skaleneffekte, Synergien unterschiedlicher Nutzungen und geringeren Transaktionskosten durch räumliche Nähe.

Der BDA postuliert, dass sozial und funktional gemischte Quartiere als lebenswert und integrationsfördernd empfunden werden und zudem den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.[8] Um die soziale Mischung zu gewährleisten, muss es ein heterogenes Mietniveau geben, weshalb eine durchmischte Baustruktur notwendig ist. Das Quartier soll außerdem Treffpunkte und identitätsstiftende Orte in Wohnnähe bieten. Dazu zählen neben der Baustruktur und Nutzungsebene auch attraktive Freiflächen.

Der Funktionsmix kann die Umsetzung des Konzepts „Stadt der kurzen Wege“ ermöglichen, was ökologische und soziale Vorteile bietet. Außerdem sorgt eine Vielzahl an Nutzungen für ein lebendiges Quartier. Stadtviertel dürfen nicht statisch sein, sondern „müssen sich an wandelnde Anforderungen und sich ändernde Nutzerverhalten anpassen” [9] können, damit sie langfristig lebenswert bleiben.